ソーシャルファームプロジェクト

はぁもにぃソーシャルファームの定義

~わたしたちの像~

・半径20kmから実装するノーマライゼーション

・利益を目的に“だけ”もしない/保護の場“だけ”にもならない新しい共助モデル

・ディーセント・ワーク(尊厳・公平・安全衛生・適正収入・自己実現)を基盤に、地域経済と連携

「働きたい」と願う誰もが「働くことのできる」社会の実現

『「支援と収益の両輪」で“働く”を通じて価値を創るソーシャルファーム』にはぁもにぃ自体ががなっていくことを目指しています。半径20kmの地域で、草刈・農業・養蜂などの実践を通じ、チャレンジドの誇りある仕事を公正に評価・流通。ディーセント・ワークを土台に、共助の循環を地域経済と結び、誰もが役割と責任を持ち合えるコミュニティを育てます。

そこでは、働く人それぞれが「できること」で役割を持ち、「できないこと」は仕組みやチームワークで補い合います。

そして、その活動の対価として得た報酬は、経済的な安定だけでなく、「必要とされている」という実感や、「誰かとつながっている」社会的承認をもたらします。

この「ソーシャルファーム」は、利益を目的とするだけの場でも、支援の対象として守られるだけの場でもありません。

地域の人々が互いの強みを活かしあい、補い合いながら、

「持続的に働ける場」=「新しい共助のモデル」です。

※ソーシャルファーム(Social Firm):ソーシャルファームとは、障碍者あるいは労働市場で不利な立場にある人々のために、仕事を生み出し、また支援付き雇用の機会を提供することに焦点をおいた企業活動です。

1970年頃に北イタリアの精神病院で、入院治療が必要でなくなった人が地域に住み仕事に就こうとしましたが、偏見差別意識から雇用する企業が現れなかったため、病院職員と患者が一緒になって仕事をする企業を自ら作ったのがはじまりです。その後、ドイツ、オランダ、フィンランド、イギリスなど、ヨーロッパ各地に広まり、今では様々な国で活発に活動が行われています。

「ディーセント・ワーク」の実現

地域の人々が互いの強みを活かし合い、寄り添いながら、「持続的に働ける場」=「新しい共助のモデル」である「ソーシャルファーム」その実現には、「ディーセント・ワーク(尊厳を守られ、やりがいを感じられる働き方)」が不可欠です。「誰もが役割と責任を持ち、貢献しあえる職場環境」こそが、わたしたちはぁもにぃが目指す「ソーシャルファーム」の基盤です。

持続可能な社会の一員として経済性・連携・共生を重視した「はぁもにぃソーシャルファーム」は、

単に「働く場」をつくるのではなく、地域と経済をつなぎ、「必要とされる仕事」を生み出し続ける経済的持続性を追求しています。

地域の草刈り受託や農業・養蜂など、季節や環境に根ざした仕事を継続的に受注・運営することで、地域に根ざした収益構造を築いています。

また、地域の生産者・企業・行政・学校と協働し、役割分担と循環の仕組みを整えることで、ひとりの働き手の負担に依存しない「役割設計された協働チーム」として運営しています。

※ディーセント・ワーク(Decent Work):ディーセントワークとは、働きがいのある人間らしい仕事という意味です。まず、仕事があることが基本ですが、その仕事は、権利・社会保障・社会対話が確保されていて、自由と平等が保障され、働く人々の生活が安定する、すなわち、人間としての尊厳を保てる生産的な仕事のことです。

公平と平等

~ノーマライゼーション社会に必要なもの~

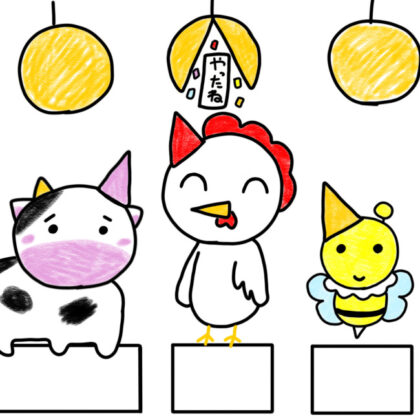

うしさんと、にわとりさんと、みつばちさんがいます。

三匹がくす玉に到達できるように

平等にそれぞれに一つずつ箱を置くとしましょう。

平等に箱を置いてみると......

にわとりさんは届いたけど他二匹が届いていませんね......

......あれ?そもそもみつばちさんって

空が飛べるから箱がなくてもくす玉に届くよね?

じゃあそのみつばちさんの箱を

うしさんに分けてあげようよ!

やったね!みんなくす玉に届いたよ!

……ということが公平。

必要な人に必要な分だけを与えてるというのが

ポイントです。

ひとりひとりの持つ特性や個性が違っても、社会の中で

生きづらさや困難を感じずに生きていくために、

必要な配慮があります。

それを合理的配慮といいます。

ひとは皆同じだから平等が必要なのではなく、

ひとは皆違うから公平が必要なのです。